「おとなの対話の会 本当の話をしよう」第11回目を2月18日に開催しました。この対話の会は、毎月第3火曜日のお昼に、ベネッセ社員や、みらいキャンパスの保護者の皆様、講師、未来の学びデザイン300人委員会の皆様、教育に関心のある一般のかたがた等にご参加いただき実施しています。今回は、SEL推進協会代表理事の下向依梨さんにお越しいただき、「未来を切りひらく力 『非認知スキル』ってどう育む?」をテーマに対話をしました。みらいキャンパスの及川がレポートします。

下向依梨 氏

株式会社roku you 代表取締役

一般社団法人 日本SEL推進協会 代表理事

ペンシルベニア大学教育大学院で発達心理学において修士号を取得。帰国後はオルタナティブスクール(小学校)に勤務。2019 年に株式会社roku you を沖縄県にて設立、代表取締役に就任。SEL(Social Emotional Learning)を基軸に、全国延べ 100 校以上の学校改革や総合的な探究の時間に関わる。一児の母。

「非認知スキル」って、どういうもの?

会の冒頭、みらいキャンパス総合責任者の城座(しろざ)から、今日のテーマ「非認知スキル」をどうとらえているか?という問いが投げかけられました。

_ページ_1.png)

社会に出てから、学力以上に「人間力」や「コミュニケーション力」が必要であると感じさせられる場面は多いもの。ベネッセが実施した大規模な調査でも、学力と同じくらい、もしくはそれ以上に「非認知スキル」を育てたいと考えているおうちの方が多くいらっしゃることが分かっています。

でも「非認知スキル」って、子どもに応対する親や学校の先生の“人間力次第”と思っていたりしませんか?また、子どもたちの“生まれ持った性格によるもの”と、子どもにゆだねる考え方をしていたりしませんか?

この城座からの投げかけに、自分はどうとらえているだろうか?と考え、「非認知スキル」について理解を深めたい、という気持ちが一層高まったところで、下向依梨さんのトークパートがスタート。「非認知スキル」の最新の考え方、家庭や学校への取り込み方についてお話いただき、対話をしていきました。

SEL(Social Emotional Learning)とは?

「非認知スキル」とは、「認知スキル以外」のことを指すため、とても幅広いのだそう。下向さんが研究・実践を進めているSELとは「非認知スキル」のどんな部分を伸ばす学びなのか、ご説明をいただきました。

_ページ_2.png)

Social:社会的能力。自己と他者がより良く関わっていくための能力。

Emotional:気持ちに関わる能力。自分が感じていること考えていることに気づく・他者が感じていること考えていることに気づき、共感していくなど、気持ちに関わる能力。

Learning:これらを伸ばしていく学び

が、SEL(社会性と情動の学び)とされている。

続けて、「非認知スキル」の中で、SELで高める能力についてもお話いただきました。

_ページ_3.png)

これらの能力が高まるような経験を重ねることで、自己肯定感や自己有用感が高まっていく教育アプローチであること。そしてこれらの「非認知スキル」の向上は、「学力(認知スキル)」の向上に直結する、というお話が続きます。

「非認知スキル」は「学力(認知スキル)」の土台

「非認知スキル」が高まると、学習意欲や集中力が高まったり、長期的な学力向上につながったりする、というOECDの研究結果が紹介されました。「なんとなく、非認知スキルって大事だよね」と感じていたことへの裏付けが科学的根拠で説明され、納得しました。

「学力(認知スキル)」と「非認知スキル」とが二項対立する存在と、とらえられがちだけれども、そうではなく「非認知スキル」が高まることで「学力(認知スキル)」が高まるということ、相乗効果があり、相互作用関係にあるということを知り、日々の子どもたちとの関わりの中で、意識を向けていきたいと感じました。

これからの教育の目的ってなんだろう

これからの社会で「非認知スキル」「SEL」が必要な背景についても語られました。

気候変動や自然災害、パンデミック、高齢化やAIが人間の可能性を超えてくるような社会課題が起き続ける世界になっている、という言葉に、参加者のみなさんもうなずきます。

AI(ChatGPT)にPISA学力テスト(読解・数学)を解かせてみると、AIは人間(15歳)の平均点をすでに超えて、差をつけていく状況にあるのだそうです。では、人間はどういう価値を出していく存在なのか? 教育のあり方のアップデート・再定義を迫られているといいます。

OECDでは、「人間一人ひとりのウェルビーイングの実現を支えていくことが教育の役割である」と「OECD LEARNING COMPASS」で示しています。

ウェルビーイングとは、「心身ともに健康で充足した状態」 + 「社会的ウェルビーイング(人類共通の目標に向かっている実感))」。そこに向かっていくために、「非認知スキル」をどのように実践していったらよいのでしょうか。

家庭で・教育の場で、実践していくための鍵は「ノンジャッジメンタル」

家庭や学校でのSELの実践として、鍵となる3つのキーワード「心理的安全性」「ノンジャッジメンタル」「ラポール(信頼関係)」が紹介されました。その中で「ノンジャッジメンタル」については、簡単なワークにも取り組みながら理解を深めました。

_ページ_4.png)

自分に対しても、他者に対しても、無意識に良い悪いと「ジャッジ」してしまっていることに気づかされます。「ノンジャッジメンタル」をもって接するということを意識していきたいと感じました。

=========

下向さんからのお話のあとには、少人数のグループに分かれ、大人として・社会として・教育者として・親として、それぞれで感じたことを対話しました。

グループ内での対話をシェアしていただいた中で、下向さんへの質問がありました。

「1クラス30~40人といった大人数に向き合う場では、どのように受け止めていくとよいか?」という質問に対して、下向さんは、「先生一人で30~40人などの大人数を受け止めようとすることは構造的に無理がある」という現状へのご指摘と、その上での対応については、「先生一人だけで受け止めるのではなく、横のつながり・子どもが触れ合うたくさんの関係性の中で、『どこかの網の目で受け止める』ことが大切である」とお話しくださいました。情報を共有し合い、網の目として一緒に応対していくことを大人全体が意識することで、子どもとの関係性・子どもの様子が変わっていく実感があることもお話しくださいました。

—-事後アンケートより—-

■子どもに対しても、夫に対しても、他者に対しても、ジャッジせずに受け止めるというのは難しかったりしますが、意外と一番難しいのは自分自身に対してだったりする気がするので、まずは自分自身に対して、気持ちをそのまま受け止めることから心がけたいと思いました。

■心理的安全性を教育現場、そして職場においてすべての人が、持てるような世の中になってほしいと思いました。

■「よい」「わるい」と子供に(無意識ながらも)押し付けてしまうのは自分だけではない、みんなも同じなんだと思って少し安心したと同時に、それを認識して学んでいくこと・改善していくことが大事だと感じました。

———-

今回も、もっともっと対話を続けたい!と感じる1時間となりました。下向さんからのお話から、子どもと関わる大人として、社会の一員として、どう行動につなげていけるとよいかを考える気づきをたくさんいただきました。貴重なお話をありがとうございました。そしてご参加くださいましたみなさん、ご一緒くださいましてありがとうございました。

<今回の「本当の話をしよう」のゲストスピーカーによるトークパートの録画>

https://youtu.be/Te5fQpD4ysk

<ゲストスピーカー下向依梨さんご著書>

世界標準のSEL教育のすすめ

「切りひらく力」を育む親子習慣 学力だけで幸せになれるのか?

(小学館)

https://www.amazon.co.jp/dp/4093891672

「おとなの対話の会 本当の話をしよう」の次回は3月18日(火)のお昼に90分に拡大して開催します。(12:00~13:30)

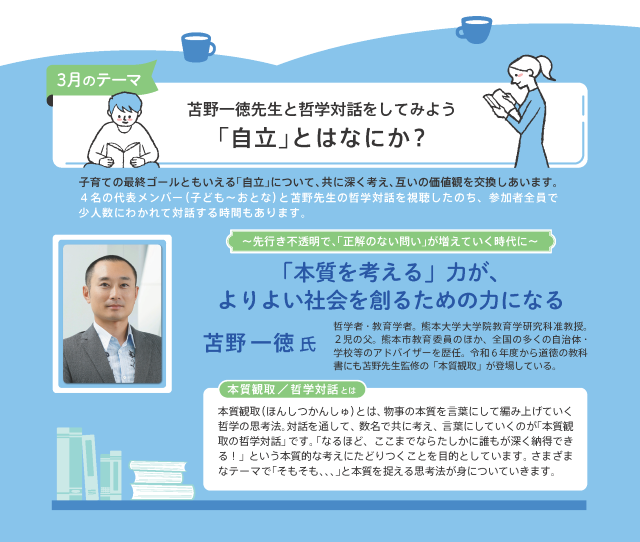

10月に続いて、教育学者でいらっしゃる苫野一徳先生とともに,子育ての最終ゴールともいえる「自立」について、共に深く考え、互いの価値観を交換しあいます。4名の代表メンバー(中高生~大人)と苫野先生の哲学対話を参観したのち、参加者全員で少人数にわかれて対話する時間もあります。

先行き不透明で「正解のない問い」が増えていく時代に、「本質を考える」力が、いかによりよい社会を創るための力になるのか、ご一緒に対話をしていきましょう。

<次回3月の「本当の話をしよう」のご案内>

■詳細ご案内はこちら(PDFが開きます)

■お申込みはこちら

及川彩子 Ayako Oikawa(みらいキャンパス)