未来VOICEシリーズは、連載のインタビュー記事です。インタビューの対象は学歴・経歴不問、「好きなことを大切に」「今をイキイキと生きている」「若者」の3つに当てはまる人。そんなみなさんの今と子ども時代をひもとくことで、これからの教育を考えるヒントにしませんか?

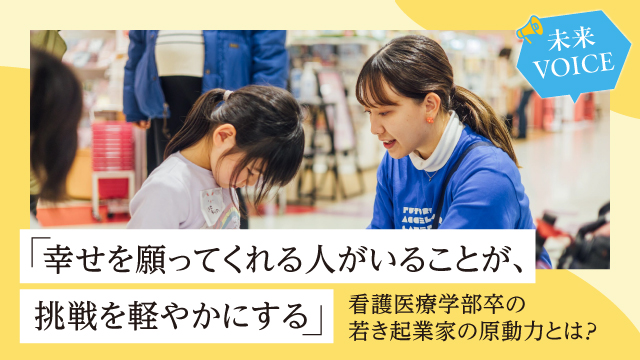

第8弾インタビューはこの方!

猪村 真由(いむら まゆ)

1999年生まれ。小学生の頃、友人を小児がんで亡くしたことをきっかけに、医療者を志し始め、慶應義塾大学看護医療学部に入学。NPOや行政でのインターン、病児のあそび支援を行う医療系学生を対象にした学生団体の立ち上げを経て、2024年には、入院中の小学生を対象にした、ライフアドベンチャー教育のモデルづくりと検証事業を目的とした一般社団法人Child Play Lab.を立ち上げる。「さぁ、ベッドの上から冒険を始めよう!」を合言葉に、闘病生活を送る子どもたちと共に歩む、あそびブランド「POCO!」を主に運営し、現在は数カ所の病院と連携しながら体験プログラム「アドベンチャーBOX」「アドベンチャーASSIST」の開発に従事している。

「入院中から退院後、ここにかかる架け橋として共に歩んでいく存在」でありたい

ー簡単に自己紹介、経歴を教えていただけますか?

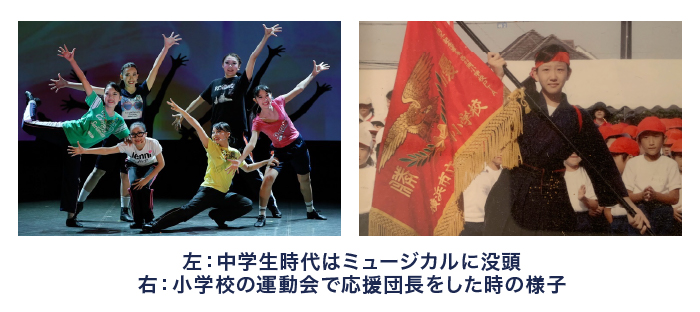

慶應義塾大学看護医療学部を卒業後、一般社団法人Child Play Lab.を立ち上げ、代表理事を務めています。医療に携わりたいと思った最初のきっかけは、小学生のときに小児がんで友人を亡くしたことです。ただ、「看護師になりたい!」と思って看護医療学部に進学したわけではありませんでした。中高時代にミュージカルをやっていたこともあり、「人の内側にあるエネルギーをどう引き出すのか、どう表現するのか、どう力に変えていくのか」ということに関心がありました。医療に携わりたいという気持ちと、人が生きる根源は何かという興味を掛け算した仕事がしたいと思い、さまざまな領域について学べる慶應義塾大学の看護医療学部を選びました。

在学中は、看護師をしながらいろいろな人生を歩んでいる先輩たちに出会う機会をいただき、看護医療学部を卒業しても、看護師という職業以外の選択肢があるということを知りました。1年の休学を挟んで2024年の春に卒業し、そのまま起業して今に至ります。

ーどのような事業をされているのですか?

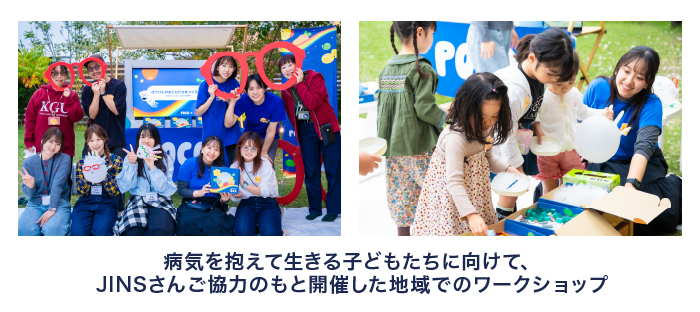

病気を抱える子どもと共に歩むあそびのブランド「POCO!」を運営しています。病気を抱えながら生きる子どもたちの中長期的な伴走支援をしています(支援という言葉は普段あまり使わないのですが、分かりやすく支援という表現をしています)。

病気の子どもたちへの支援は、行政の制度もありますが、入院中からあったものが退院後には途切れてしまっていることが多く入院中も退院後も、全部まるっと受け止めて、ずっと横にいてくれる人がなかなかいないことに課題意識を持っています。病気は治ったけれど、心が追いつかずに学校に行けなくなってしまったり、お友達に「1年学校にいなかったけど何をしていたの?」と聞かれて困ってしまったり、病気と共に生きていくことの難しさを抱えてしまうお子さんが増えてきている印象です。そういった時に身近な存在として力になれるような関わりができたらいいなと思い、「入院中から退院後、ここにかかる架け橋として共に歩んでいく存在」であることを大切にしています。

まだ実証実験の段階ではありますが、「アドベンチャーBOX」というあそびのキットを無償で配布したり、院内でワークショップをしたりしています。まずは子どもたちと出会い、一緒にいる時間を重ねていくことで、子どもたちにとって私たちが「なんとなく身近にいる存在」になれたらと思っています。ある程度信頼関係ができたお子さんとは、入院中は個別でお話をしたり、退院後も関わりを持たせていただいたりということをしています。これを私たちは、アドベンチャーASSISTとよび、子どもたちに少しずつ届けています。

ー起業をするきっかけはどんなことでしたか?意思決定で大切にしていることはありますか?

友達に薦められ、2020年6月のビジコン(ビジネスコンテスト)に出て優勝したのが最初のきっかけです。そのとき、第三者にアイデアが伝わり、自分の想いがみんなの想いに変わっていく喜びを味わいました。そこから、学生団体での活動を1年半ほど継続したあとで、ビジコンのメンターで地域看護領域のサービスを展開している社長さんの元で1年間休学して働くことにしました。それまでは「慶應の看護の2年生です」みたいな肩書きから入る自己紹介ばかりでしたが、人口3,000人の北海道の村で、しかも高齢者との関わりのなかでは、学歴が全く通用しなかったんですね。スキル面や知識面といった「doing」よりも「being」が大切だということを学ばせてもらいました。肩書きを全部手放したときに、自分の眼差しはどこに向くのか?本当に自分が大切にしたいことは何か?何のために力をつけようとしているのか?を考えさせられたのは、大きな成長でした。

特に最近は、「何を得たいかより、どう在りたいか」の選択をすることが大切だと感じています。経験やスキル、それを活かしたジョブを先に選ぶのではなく、何を大事にしたいか(be)を土台に、何をするか(do)があり、結果としてスキルや知識(have)があるというサイクルのなかで意思決定をするのが大切だと思っています。

音楽に没頭していた中高時代。あそびが子どもたちにとってのありのままの状態を作り出す。

ー音大への進学も考えるほど中高時代は音楽に没頭していたとのことですが、最終的に看護医療学部を選んだのはどういった経緯だったのでしょうか?

どちらかではなく、どちらも学ぼう!と思い、進学先としては資格が必要なほうを選びました。また、ピアノ、声楽、芝居、ミュージカルなど、音大で1つの専門性を究めたいというよりは、「人の内側に眠る感情や感性を引き出すツールとして音楽や表現を学びたい」と思ったんです。医学の知識を身に付け、看護の素地を磨きながら、ピアノは続けていました。

ー音楽や表現との出会いはいつ頃だったのでしょうか?

3歳からピアノ、6歳からダンスと、歌うことや踊ることが日常でした。特にピアノは、楽典を学び作者の意図を汲んで弾くより、曲を聴いた時に自分が何を想像するのか、自分のなかでどんな物語をつけて、どう表現するか考えながら弾く、その没入感や物語性にすごく惹かれていた感覚がありました。私にとってはピアノも1つの「あそび」だったんですね。今振り返ると、あそびという1つの選択肢が子どもたちにとってのありのままの状態を作りますし、心のなかに眠る想いを引き出せるのかなと思います。

「その人自身のありのままを愛したい」というのが、自分の原動力

ー「看護医療」「子ども」といった軸でさまざまな活動をされていると思いますが、活動への想いや情熱はどこからくるのでしょうか?

小学生のとき、友達が小児がんで義足になっているのを目の当たりにして衝撃を受けつつ、力になりたいと純粋に思いました。その子は自分の足で学校にいくことを目標にリハビリを頑張っていました。その姿を見て、自分の内側にある想いや願いを一緒に歩んでいけるような関わりがしたい、力になれる存在でありたいと子どもながらに思ったのが最初のきっかけでした。

子どもの存在は自分にとって師匠のような存在というか、ありたい姿を体現してくれている存在だなと思っています。当たり前のことですが、悪いことしたらごめんね、嬉しいことがあったらありがとう、やりたくないことはやりたくないと、自分の感情を大事にしながら、自分の心に正直に生きているのが子どもだと思います。自分もそうありたいと思うからこそ、子どもたちの大事な感性を学ばせてもらいたいという気持ちと、関わる上で少しでも力になりたいなという思いで、今の仕事をしています。

ー今検証実験を進めている「あそび」という切り口にはどのようなこだわりがあるのでしょうか?

子どもたちが自分の気持ちをどうやって表現するかというと、やっぱりあそびですよね。あそびのなかで子どもたちのいろいろな姿が表出されることに、私はあそびの可能性を感じています。だからこそ、「子どもたちの内に秘めた思いがあそびを通じて願いとして開かれますように」という思いを、「Play(あそび)」「Pray(願い)」を掛けて、「Child Play Lab.」という法人名にしました。

結局、「その人自身のありのままを愛したい」みたいなところが自分の原動力なのかなと思います。たとえば、気管切開をして自由に水あそびをすることが難しいお子さんが、あそびたいという気持ちから、色んなチャレンジをしようとするみたいな、どうしてもこれをやりたい、達成したいということが湧き出た時に、自分らしい力強い一歩を踏み出すこともあります。

そんなふうに心から湧き出てくるエネルギーが表現された時のその人の輝きや、エネルギーみたいなものに、自分自身もすごく影響を受けますし、そういうエネルギーがもっともっと増えたらいいなと思います。そのエネルギーはきっと誰かの力になり、その力がまた誰かの力になる…、そんな素敵な循環を生むと思います。そういった意味で、「ありのままのあなたを愛するために、あなたが本当に何を大事にしていて、何を思っているかを知りたい」というようなコミュニケーションを大事にしたいと思っています。

幸せを願ってくれている人、自分を待っていてくれてる人、その存在が変わらずいることが、挑戦を軽やかにする

ー子ども時代について、今につながっていると思うことはありますか?

幼少期の親子関係、先生との関係、友人関係は大きく影響しています。子どもの頃は、目標を高く設定し過ぎて、そこに届かないギャップに苦しさを感じ、学校を休むことが増えた時期がありました。その頃、先生が「顔を見せてくれたらいいよ」「猪村さんが元気だったらそれだけで私は嬉しいよ」「教室に行きたくなかったら来なくていいけど、私に会いに来てほしいな」と言ってくれたのを今でもよく覚えています。自分の幸せを願ってくれている人がいること、自分を待っていてくれてる人がいることが、人の挑戦をどれだけ軽やかにするかを身をもって体験しました。

私にとって両親もそんな存在でした。学校を休んだら、母も仕事を休んで一緒に過ごしてくれて、一人にならずにいられました。あの頃の経験が自分のなかの大きな柱になっているなと感じます。私も先生や両親のように、「私はあなたの幸せを願い続けたいし、そのために一緒に歩みたいと思っているよ」と、眼差しを送り続けることを大事にしたいなと思っています。

変わらない日常、変わらない毎日を届け続けてくれる両親に感謝。身近な安定や身近な幸せが、どれだけその子ども自身の生育や心の発達に大切か。

ーご両親に言われた言葉で、今でも心に残っている、自分の人生に影響した言葉はありますか?

両親は、私がやりたいと言ったことを否定せず、挑戦することを応援してくれました。あるとき、「親は、子どもにとってある意味スポンサー的な存在だよ」というようなことを言ってくれました。お金を払ってあげているという意味ではなく、「たとえばオリンピック選手の夢を信じて応援するからスポンサーになる、逆に選手は夢を叶えたり感動を届けたりする責任がある、親子の関係はそれに似ている」というような話でした。「挑戦したり、やりたいことを自由にやったりするのを信じて応援するから、最後までやり切るんだよ」というメッセージだと思います。あとは、「き・あ・い」という言葉を父がよく言っていて、くよくよしているときや頑張り時によく言い合っています(笑)。

ーご両親に感謝していることや今だから言えることはありますか?

嬉しいことも悲しいことも一緒に受け止めながら日々時間を過ごしてくれてることや、挑戦して失敗したとしてもそれも全部含めて私なんだよと思える瞬間を、家庭のなかで作ってくれていたことは、すごく有難かったなと感じます。自分自身の自己肯定感や感性は間違いなく両親が大切に育んでくれたとすごく思います。ごく普通の家庭だと思いますが、その変わらない日常、変わらない毎日を届け続けてくれることや、変わらない関係でいてくれることに感謝の気持ちです。身近な安定や身近な幸せが、どれだけその子ども自身の生育や心の発達に大切か、大人になってより一層感じますし、一番感謝する部分かもしれません。

インタビューを終えて

貴重なお話ありがとうございました!看護医療学部を卒業後、起業の道を選ばれた背景には、猪村さんの強い想いや深い考えがあるのだと、インタビューを伺っていて強く感じました。お話を伺っていて、私自身子どもの頃は自分の感情や感性に純粋に生きていたけれど、今も心に素直になれているかな?と自分の心を見つめ直しました。猪村さんが、子どもたちは師匠のような存在とおっしゃっていたように、私たちベネッセも子どもたちとの関わりのなかで学ばせてもらうことばかりです。子ども時代のエピソードでは、自分の幸せを願ってくれる人が居続けてくれることの大切さに気付かせていただきました。みらいキャンパスもそういった場にしていきたいと思います。猪村さんとChild Play Lab.の未来を、心から応援しています!

Written by Misaki Tokuta