ベネッセコーポレーション「未来の学びプロジェクト」は、ベネッセ高等学院(ベネッセの通信制サポート校)のカリキュラム「みらいキャンパス(自分発見講座・未来発見講座)」を担当します。今回は、講座の企画開発リーダーを務める宇都宮にインタビューしました。

宇都宮 嘉宏

新卒でベネッセコーポレーションに入社、進研ゼミの高校講座や学校向けサービスとして、小論文や探究、志望理由書、資質能力を測るアセスメント開発など、教科外の資質・能力領域を担当。一貫して高校生向けサービスの企画開発に従事し、現在はベネッセ高等学院におけるみらいキャンパスの講座の企画開発リーダーを担当。

自分軸を見つける「自分発見講座」と、さまざまなジャンルから興味があるものを選べる「未来発見講座」

ーベネッセ高等学院のカリキュラムに、みらいキャンパスが企画開発した「自分発見講座」「未来発見講座」が組み込まれるとのことですが、概要を教えてもらえますか?

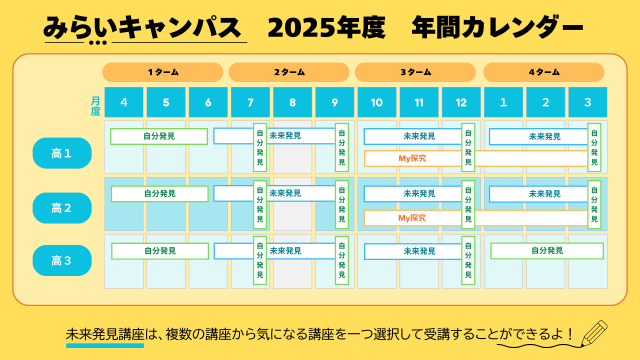

ベネッセ高等学院では、みらいキャンパスの「自分発見講座」「未来発見講座」が必修になっています。1年間に4タームあり、1年生の第1タームは自分発見講座を共通で受講します。自分発見講座は、よりよく自分らしく生きていくための「自分の軸」を見つけることをねらいとしています。自分のよいところを見つけたり、自分の感情に気づいて自分らしくいる方法を学んだり、他者との関係性を築いたり…。そういった生きる土台を身に付けるような講座なので、全員必修としています。

それ以降は、未来発見講座として用意している複数のジャンルのなかから自分で好きなものを選択します。アート、科学、お金…など、さまざまなジャンルのなかから気になるものを選択して、自分の興味関心を広げたり深めたりします。1タームごとに、最後は自分発見の時間も設けているので、自分軸に変化があったかを振り返りながら次に進んでいきます。

また、3年生の最後はもう一度自分発見講座を必修にしています。これは、3年間での学びの振り返りをしたり、自分軸を見つめ直したりして、次のステージへ自信を持って飛び立てるように支援することをねらいとしています。

▼カリキュラムの流れ

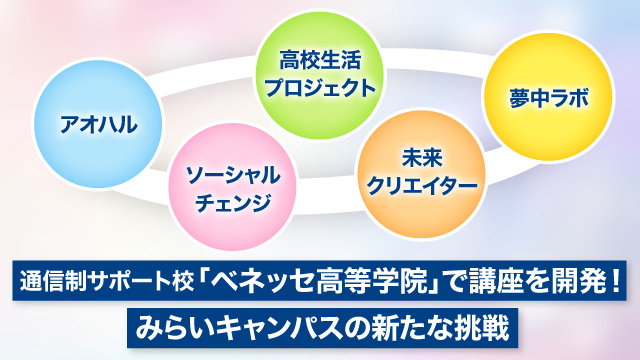

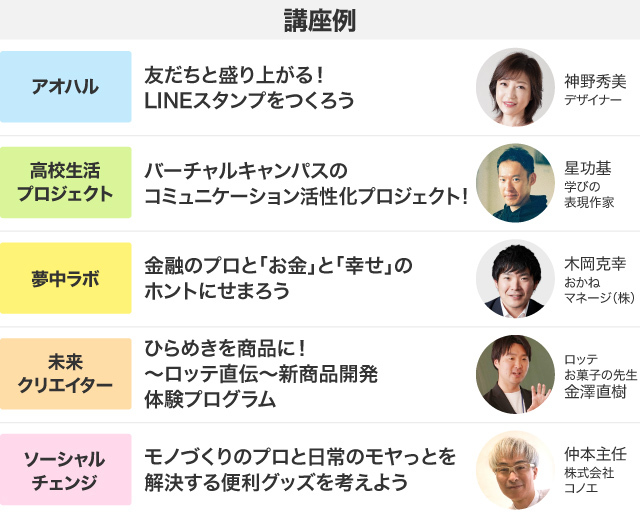

ー未来発見講座には、どのようなジャンルがあるのですか?

さまざまな学問分野をバリエーション豊かにそろえるようにしています。講座の例としては、たとえば、デザイナーとLINEスタンプを作ったり、一級建築士と理想の家を設計したりと、その道のプロが、その道の面白いところを伝授しながら生徒の興味関心を広げていきます。また、株式会社ロッテの社員さんと商品開発の案を考えたり、日本工学院の先生と映像制作をするなど、企業や大学とコラボしたものもあります。このようにさまざまなジャンルがあるからこそ、興味が繋がったり、広がったりするので、学びのテーマのバリエーションを持てることは大事な観点の1つとしています。

探究のメソッドとアクティブ・ラーニング支援パターン(ALP)を取り入れた、独自の講座設計

ー講座の企画開発はどのように進むのでしょうか?

未来発見講座は探究の入門編のようなイメージです。私自身、高校生向けの探究活動の教材開発に携わっていたので、そこで得た知見をみらいキャンパスの講座開発チームに伝えて、講座を作っています。探究とは何かはもちろん、探究のステップ(1.課題の設定、2.情報の収集、3.整理・分析、4. まとめ・表現)は、担当者全員が理解しています。

また、「アクティブ・ラーニング支援パターン(以降ALP)」というのも取り入れて工夫しています。ALPは、生徒が主体となって活動するための教師側のコツをまとめたようなものです。そのコツを取り入れて、具体的な講座内容を考えていきます。

探究のメソッドとALP、両方を取り入れているのが、みらいキャンパス独自のやり方だと思っています。講座担当と講師が、1ターム全8コマの全体設計や1コマごとの内容を検討する際、1つ1つの時間の使い方について、「探究のステップでいうと、この位置づけです」「ALPでいうと、このコツを意識します」といったように、2つのメソッドと紐づけて設計します。統一の講座設計シートを使って整理し、ブラッシュアップすることで、質を担保しています。

ー「My探究」というものもあると伺っていますが、「未来発見講座」との違いは何でしょうか?

探究は、まず1回やってみないとイメージがつかないんですよね。だからこそ、探究のプチ体験を、いろいろなジャンルでできるようにしたのが未来発見講座です。というのも、課題設定から自分で行い、その後の情報収集や分析、まとめと表現の仕方まで、全て自分で選択していくのはなかなか難しいのです。なので、まずはプチ探究として未来発見講座を設けて、課題設定やある程度の方向性が示されたなかで、探究のステップをその領域のプロである講師に伴走してもらいながら追体験できるようにしています。

一方で、My探究は、未来発見講座の一部ではあるのですが、課題設定から全て自分で考えて進めていきます。探究のプチ体験というより、興味があるテーマについて本腰を入れて探究したい人や、探究の成果を総合型選抜の大学受験に活かしたい人向けですね。未来発見講座の中でいろいろなジャンルに触れた後、さらに、「自分で自分のテーマを深堀したい」というものがある生徒が、課題設定からとことん自分のテーマについて探究するのが「My探究」です。

反応があまりないように見えても、生徒たちは画面の向こうで真剣に取り組んで学んでいる

ー通信制に通う高校生向けということで、何か工夫していることはありますか?

これまでみらいキャンパスを受講してきた子どもたちは、自分の意思で受講を決めてお申込みいただいているので、意欲も高く、受講中の発言も積極的でした。一方、ベネッセ高等学院でみらいキャンパスを受講する場合は、あくまでカリキュラムの1つであり、みらいキャンパスを受けるために入学しているわけではないので、意欲に差がつくのは当然です。生徒のなかには、自分の夢があり前向きに通信制を選ぶ人もいますが、不登校を経験していることをはじめ、さまざまな理由から通信制高校を選んでいる人もいます。これまでのみらいキャンパスの対象とは大きく変わることを踏まえ、講座開発にむけてさまざまなトライアルを重ねました。

ートライアルとして、実際に高校生に講座を実施したとのことですが、手応えはどうでしたか?

みらいキャンパスとしては、高校生向けのオンライン講座をやったことがなかったので、まずは1回やって可能性や手応えを感じようということで、既存の通信制高校で実際に3か月間講座を実施させていただいたり、ベネ高で想定する人数、近しい属性の高校生を集めてトライアル講座を実施したりしました。

トライアルの結果、全員画面はオフの状態で、コミュニケーションもチャット中心となる講座もありました。講師からは、全員画面オフの状態で進行していくのがしんどかったという感想もありました。やはり表情や声が分からないと、手応えを感じにくいんですよね。ただ、終了後に生徒にアンケートを取ると、すごく学びになっていたり、よい刺激が与えられていたりという結果でした。講師側の受け止めと生徒側の受け止めに、大きなギャップが出ることもあると知れたのは大きな学びでした。一見、反応が薄く見えても、生徒たちは画面の向こうで真剣に取り組んで学んでいるので、その状態を信じるというマインドセットが大切だと気付くことができました。

講師にも変化が。新しい活躍の場としてのベネッセ高等学院の可能性

ー講師とのやりとりで、印象に残っていることはありますか?

前述の通信制高校の生徒へ講座を実施したときの講師が、本件をきっかけに、高校生に教えることの楽しさに気付いてくれて、もっと関わりたいと言ってくださったのが印象的です。

たとえば、「食と農業」の分野の第一線で活躍するソーシャルビジネス起業家を講師として迎えた講座では、まず「食」に関するブレストをして、本人の興味関心をマップにしていくというアクティビティをしました。そのなかで、「外国産の牛肉は遠くから輸入されているのに、国産より安いのはなぜ?」「国産牛を広めるためにはどうすればよいのか?」といった問いを自分で立て、探究をしていくのを講師が伴走するというスタイルをとりました。高校生の探究学習に伴走することが初めてだった講師も、一緒に進めていくなかで生徒の興味がどんどん変化していくのを目の当たりにしたことで、やりがいを感じてもらえたのだと思います。こうやって、講師の活躍の場が広がっていくのも、みらいキャンパスの魅力であり可能性ですね。

ベネッセ高等学院では、みらいキャンパスで得た興味関心を「インターン」や「進路指導」を通して、その先の進路へとつなげることができます。今後もベネッセ高等学院やみらいキャンパスの活動にぜひご注目ください。

▼ベネッセ高等学院の詳細はこちらから

ベネッセ高等学院