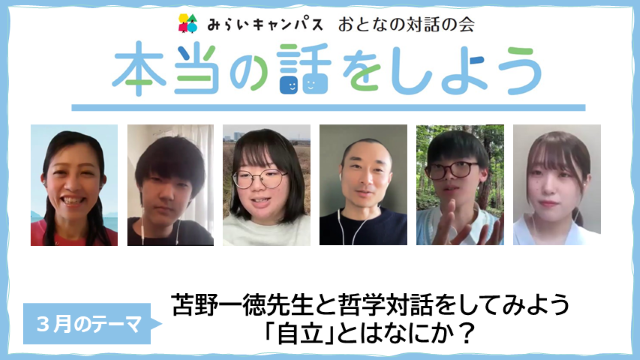

「おとなの対話の会 本当の話をしよう」第12回目を3月18日に開催しました。この対話の会は、毎月第3火曜日のお昼に、ベネッセ社員や、みらいキャンパスの保護者の皆様、講師、未来の学びデザイン300人委員会の皆様、教育に関心のある一般のかたがた等にご参加いただき実施してきました。今回は、教育学者・哲学者の苫野一徳氏をお迎えし、「『自立』とはなにか」をテーマに哲学対話を行いました。その対話の様子をみらいキャンパス及川がレポートします。

苫野一徳

哲学者・教育学者。熊本大学大学院教育学研究科准教授。2児の父。熊本市教育委員のほか、全国の多くの自治体・学校等のアドバイザーを歴任。令和6年度から道徳の教科書にも苫野先生監修の「本質観取」が登場している。

■今回、哲学対話に参加くださった4名の代表選手の皆さん

・後藤慶多さん(武蔵野大学 ウェルビーイング学部 1年生)

・宮地春徳さん(ドルトン東京学園 高等部1年生)

・古川立夏さん(鹿児島県 中学2年生)

・田中みなみさん(未来の学びプロジェクト メンバー)

「自立とは」をテーマにした理由

みらいキャンパス総合責任者の城座(しろざ)から、今日の哲学対話のテーマ「自立とは」を選んだ背景についてお話ししながら、会がスタートしました。

.png)

子どもに対して、「自分でメシが食える自立した大人になってほしい」「親元を離れても、自立して生きていける力をつけてほしい」そんな風に思う保護者の方、教育に携わる方は多いのではないでしょうか。

子育てや教育の目的やゴールはさまざまありますが、その大切なひとつが「自立」だとしたら、どんな状態を「自立」というのでしょうか。どんな状態が、子ども自身の幸せにつながる「自立」と言えるのでしょうか。

城座からの問いかけに、「自立」をかみ砕いて説明しようとすると、うまく言葉にまとまらず、断片的なイメージしか持てていないことに気づかされました。

「自立」という言葉の解像度を上げるということ。哲学対話/本質観取という対話の手法を身近に取り入れていくことの意義。このあとの苫野先生からのレクチャーと対話の時間への期待が高まっていきました。

本質観取ってどういうもの?

「自立とはなにか」の対話の前に、苫野先生から「本質観取」について、より実践的なテーマについてもレクチャーをいただきました。

_ページ_1copy.png)

_ページ_2copy.png)

「自立」は、学校の教育目標に掲げられることが多いもの。しかし、そもそも「自立とはなにか」が分からないままでは、抽象的な、漠然とした合言葉になってしまう。みんなが「なるほど、それは言い得ている」と思える言葉に編み上げていくことで、本質をつかむことにたどり着けるのです。

本質をつかむことができれば、自分たちが何のために行動したり、活動したりしているのか、ということの目的についてより深い共通了解を持てることになります。共通了解を持てると、その本質や理想により近づくためにはどうしたらよいか、その方法を共に考えることにもつなげていくことができます。

本質観取・対話を通して育まれる力が、対立の解消と平和につながる

本質観取に取り組むことで、自己・他者への理解が深まり、言語力・思考力、表現力が高まり、対話を通した合意形成ができるようになる。これは、民主主義社会を成熟させることにつながり、世界平和にも寄与すると確信している、という先生の想いが語られました。今、世界各地で起きている紛争においても、最後は対話して合意して平和を築きあうしかありません。異なる背景や価値観をもつ他者と粘り強く対話を続けることで深い了解関係が得られる、という経験を、幼少期から積んでいくことは非常に大切なことであると伝えてくださいました。

_ページ_3copy.png)

「人それぞれ」で思考をストップせず、共通了解を見出そう

本質観取の対話をどう進めていくのか、流れについてもレクチャーをいただきました。

_ページ_4copy.png)

大切なのは、まずは体験例・具体例をたくさん出していくこと。「こういう時に『自立』を感じる」という具体例を出していきます。そうするとだんだん、事例に共通するキーワードが見えてきます。そのキーワードをもとに、「これを欠くと『自立』とは言えない」という最も中心的といえる言葉を探し、見つけて、最後は「『自立』とは〇〇である」という簡潔な言葉にしていく、というのが本質観取の対話の流れです。

豊かな言葉が編み出され、本質にたどり着く爽快感を全員で体感

いよいよ実際の哲学対話が始まります。今回、対話に参加するのは4名。りつかさん(中学2年生)、はるのりさん(高校1年生)、慶多さん(大学1年生)、みなみさん(社会人2年目)です。

まず、「自立」について思うことを順番に話していきました。「自立したらどうなるのか、それを知れたらきっと頑張れると思う。」 「経済面の自立と精神面の自立があるが、どう考えたらいいのかを言語化したい。」 「『自立』と『自律』の違いを通して理解が深まるといいな。」 「目指していくべき自立のありかたが分かるといいな。」 苫野先生からも「自立」をテーマに哲学対話するのは初めてかもしれない、と、答えが分からない対話への期待感が高まります。

それぞれの考える「自立」の事例・体験談を出しあい、「自立」と「自律」との違いについても考えていきました。「これは自立していない」という反対の状態に光を当てることで、「自立している」状態を浮き彫りにしていくなど、苫野先生のファシリテーションに導かれながら、言葉を重ねていきます。

「(経済的に)自立していても、(精神面では)自律していない大人が多いのではないか。その一方で、自律している子どもは多いと感じる」 といった鋭い意見も飛び出して、苫野先生も見守る参加者たちもうなります。他にも、「自立」と「自立心」の違いについて、さらには「自律心」といった言葉にも対話が広がり、本質に近づく言葉の編み上げが続いていきました。

5人でたどり着いた言葉は、

「「自立」とは、自分の意志を実現しようとする力をもっていること」。

「自立心」 「自律」 「自律心」、経済的な力、自立への道筋、と様々な角度から対話を重ね、たどり着いたこの言葉を聞いて感じたのは、深い納得感と、共通了解を見出せた達成感、そして爽快感。みんなでここまでたどり着けた!と、本質に至ることの楽しさを味わうことができた時間になりました。

この後、参加者全員で少人数のグループに分かれて哲学対話が続きました。「社会とのつながり」を言葉として足すことで、より本質に近づくのではないか、という観点が、苫野先生が参加した小グループの対話よりシェアされ、最終的に「「自立」とは、自分の意志を社会とのつながりの中で実現しようとする力をもっていること」という言葉に行きつきました。

哲学対話に全員で参加し、編み上げた言葉とその過程は、とても豊かな体験になりました。

—-事後アンケートより—-

■本質観取を始めて体験して、一緒に水中に潜って試行錯誤している感覚を味わうことができました。とても楽しくて、細胞が活性化された時間でした。

■とても興味深い本質観取でした。苫野先生ももちろんですが、参加をしていらした方たち全員がすばらしかったです。未来は自分たちでつくるんだ、という力を感じました。

■今回、自立という言葉の輪郭がはっきりしたことは、今後色々な場面で役に立ちそうです。子どもの自立について考える時や、自分自身について考える時にも大きな道しるべとなってくれそうです。

———-

対話の大切さ、可能性に期待を感じる貴重な時間をありがとうございました。苫野先生、代表選手の4名のかたがた、そしてご参加くださいましたみなさん、ご一緒くださいましてありがとうございました。これからも、対話を通して、よりよい教育、社会づくりを目指していきましょう。

<今回の「本当の話をしよう」のゲストスピーカーによるトークパートと哲学対話の録画>

https://youtu.be/pNM0fyQM6kI

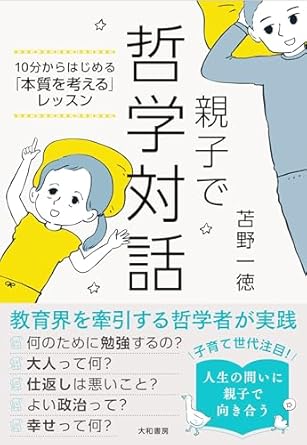

<苫野一徳先生 最新ご著書>

「親子で哲学対話~10分からはじめる『本質を考える』レッスン」

https://www.amazon.co.jp/dp/4479394303/

及川彩子 Ayako Oikawa(みらいキャンパス)